被災した白馬村堀之内地区

「雪が30tは載っている。雪おろしも一気に落とすと荷重バランスが崩れたりと、かえって危険で、手が打てない」。昨年12月、建物修復支援ネットワーク(新潟県新潟市)の長谷川順一さんは、長野県神城断層地震で被災した家主から複数の住宅相談を受けた。

修復できるかできないかは、予算も含め個別の判断だ。が、雪が消えないうちは応急措置もままならない。

2階が歪んでいるという白馬村堀之内地区の建物は、かつては養蚕に利用され、中はがらんどう、周りには壁があった。それがある時期居室へ変わり、間仕切りができ、周りの壁に窓が切られた。

「新しい間仕切り壁は耐震上有効な壁ではない。無理なリフォームをした結果、ひどくやられている。地震をきっかけに大工の仕事に『通信簿』が出る」

建物の修復支援

2004年の新潟県中越地震の際、古民家再生の技術を使って被災住宅を直せることに着目。所属NPOや支援団体と相談会を共同開催し、地元の大工・工務店と手を組んで建物の修復をリードした。

動きは2007年の能登半島地震、新潟県中越沖地震、さらに東日本大震災でも拡大。それらの活動でつながった技術者を中心に、ネットワークは現在34人を擁する。今回の地震でも地元のNPOや建築組合と連携、小谷と白馬で修復説明相談会を実施した。

被災を機に建物を取り壊して新築という選択は、もはや現実的ではない。

「大工だったうちのお父さん(旦那さん)が建てた家。赤紙が貼られたので荷物を持ち出しているんです。子どもも外に出て1人なので、建て直す元気はない。私もこれを機に出て行こうと思うんだけど、そんな話をご近所にしたら『ここにいればいいじゃないか』って、泣かれてしまいました」。堀之内地区で被災した女性のことばだ。

地方では世帯が高齢化し、都会に出た後継ぎが戻らないことも多い。が、被災後の被害判定や公的支援はそうした実情をふまえたものとはいい難く、むしろ被災者の悩みを拡大する要因にもなっている。

回復へつながるか

応急危険度判定も、その後の罹災判定も、住宅の修復可能性を評価するものではない。応急危険度判定は地震直後の二次災害の危険性を暫定的に示すに過ぎないが『危険』の赤紙を貼られ「もう住めない」と思い込む被災者は少なくない。「実際、紙を貼る基準はあっても剥がす基準が明示されていない」と長谷川さんは指摘する。

罹災判定の『全壊』や『半壊』も、建物の財産的価値の滅失割合を市町村の固定資産税担当が調査するもの。修復可能性やコストを反映するものではないが、その結果は被災者の気持ちを萎えさせ、また行政の制度運用や義捐金配分の基準と直結しているため不満やトラブルの元にもなる。

「そもそもお金を使い新しい家やまちをつくれば済む話ではない。問題は被災によって生活のリズムが断ち切られること。仮に家やまちを更新しても地域の空洞化、二重ローンによる家計破たん、孤独死など、問題は後を絶たない。白馬や小谷であれば農舎や農機具、田畑などを含めて早く元の営みを回復したいのが被災者の思い」

支援は3つの視点で

長谷川さんは被害判定や公的支援の基準は①被災者の経済的負担の軽減②文化の滅失の防止③地域コミュニティーと生活の持続性の確保――の3つの観点から考えるべきと主張。「そして伝統的な住宅の多くが部材の取り替えなどに配慮し、修復可能な工法でつくられていることも忘れてはならない」と説く。

「耐震評点で一律に縛っても、それで新築や補強が進めばいいが、現実は無理。そうではなく『手でつくったものは手で直せる』という観点を制度や社会に位置付け、つくり手・住まい手双方が共有する。そこに工務店の力を生かす道もある」

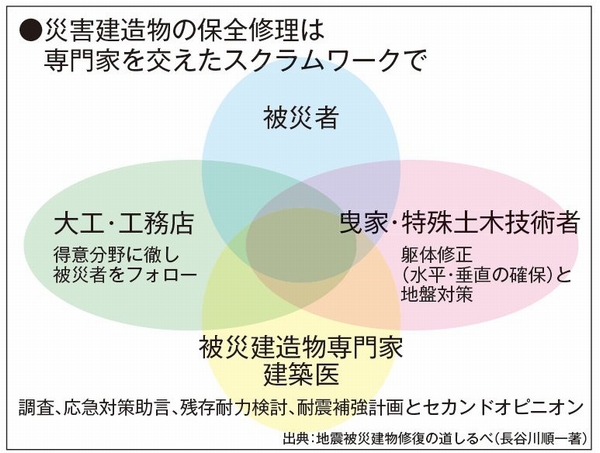

被災住宅の修復には曳家(ひきや)や土木など、通常の新築の守備範囲ではカバーしきれない技術もある。専門的な判断が求められる場面も多い。そうした技術を持つ施工者・設計者と地域の大工・工務店がタッグを組み、住民とつながって「緊急医療」のような体制が機能することが建物修復支援ネットワークの理想だ。

平時の大工・工務店メニューにはなく、通常経験しえない被災建物の修復に備えた体制

「災害後、一時的に仕事が増えても地元大工・工務店だけでは切りまわせない。事実、仮設住宅が建った先から大手メーカーの営業攻勢が始まる。しかしコストを含め適切な修復計画を提案できれば、お抱え大工は顧客住民とのつながりを失わずに済む。信頼関係を深める好機にもなる」と長谷川さんは話す。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。