6月1日に「バリアフリー法」の改正政令が施行されることに伴い、バリアフリー設計のガイドラインとなる「建築設計標準」が見直される。4月30日までパブリックコメントを実施した後、公表される予定。

新たなガイドラインでは新基準への対応に加え、設計事例や改修・改善事例のポイントの別冊化、「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」の追加、標準的な整備内容が一目でわかる「PDFしおり」の追加を行う。

トイレ設計の考え方を変更

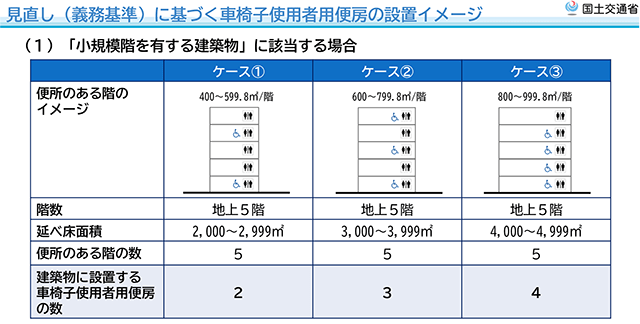

今回の改正では、トイレ設計の考え方を大きく変更。利用者の状況やスペースに応じて施設全体に車いす用便房を適切に配置することが求められる。設置数は原則として各階に1箇所以上。床面積1000㎡未満の階がある場合は、床面積の合計が1000㎡に達するごとに1箇所以上を設ける。

また、便房の種類を「車いす使用者用便房」「オストメイト用設備を有する便房」「乳幼児用設備を有する便房」「男女共用の広めの便房」など、利用者のニーズに応じて明確化。特定の便房に利用者が集中することを避けるため、トイレ全体および施設全体で機能(種類)を分散設置することを基本とした。

小規模階を有する建築物での設置例

駐車施設は全台数の2%以上など

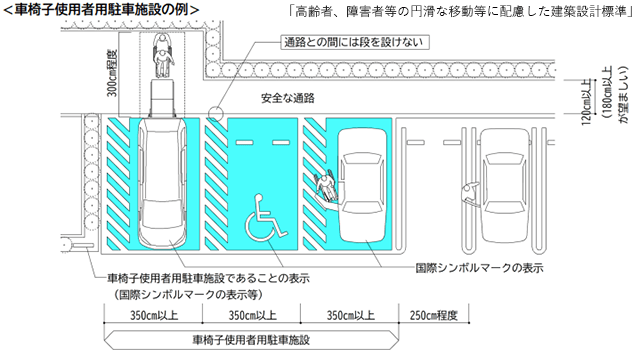

駐車施設では、車いす用施設の設置数を従来の1台から、全駐車台数が200台以下では2%以上、201台以上の場合は全体の1%+2台以上に変更した。さらにスロープやリフトが出る車両で昇降する場合を想定し、可能であれば後部スペースとして300cm程度の乗降スペースを確保することを求めている。

車椅子使用者用駐車施設の例

集会場や劇場などの客席については、客席総数が200席以下の場合は100分の2以上、200~2000席以下の場合は100分の1+2席以上、2000席を超える場合は1万分の75+7席以上の車いす席を設けることとした。同伴者席については、地方公共団体の火災予防条例で定められている場合に、車いす用客席と同じ数以上の数を固定席ではなくスペースとして設ける必要があるとしている。

■関連記事

「バリアフリー法」の一部改正が閣議決定 車いす用トイレ各階に

6月「バリアフリー法」施行令を改正 車いす用トイレ各階に

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)