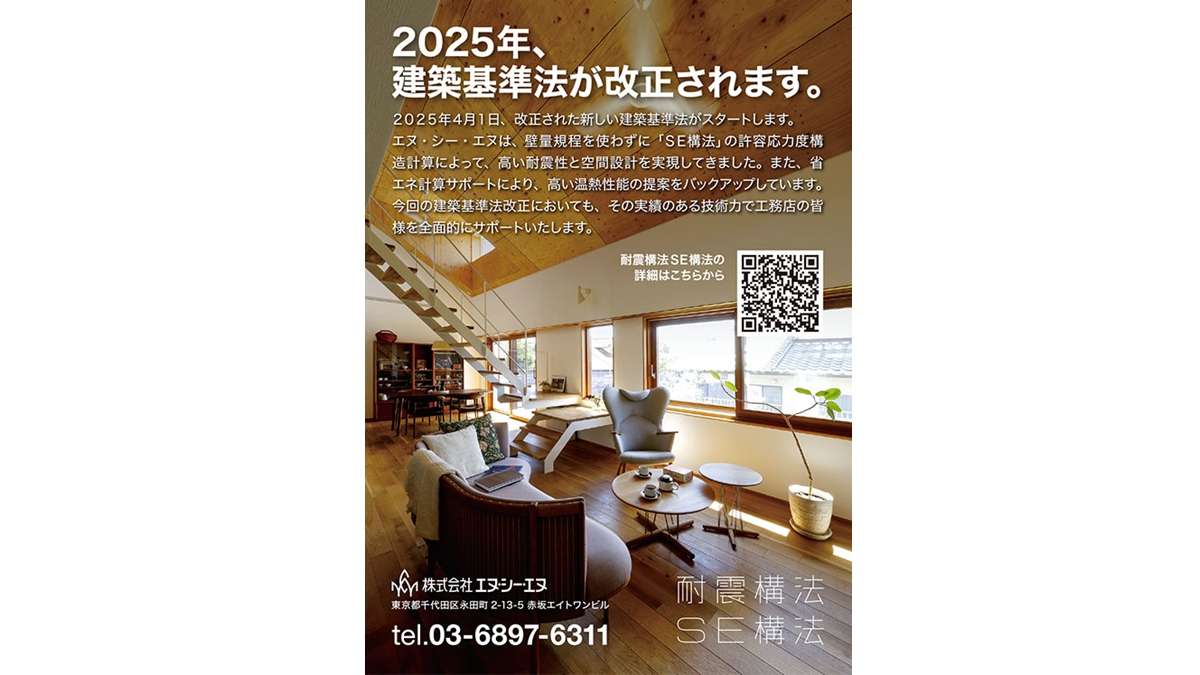

4月から、いよいよ省エネ基準への適合が義務化される。並行して、「GX志向型住宅」のように、より高い水準の断熱・省エネ性が求められるようにもなりつつある。エヌ・シー・エヌの建築環境設計 前田哲史さんに、断熱・省エネ化の潮流に、工務店がどう向き合うべきかを聞いた。

―まもなく省エネ基準適合義務化だが、省エネ計算のニーズや現状は。

前田 業界には2つの流れがあると見ている。補助金を活用しながら高性能住宅に取り組む工務店は、自社で省エネ計算を行い、一歩先に踏み込んでいたりする。

一方で、計算の効用と事務的な負担を区別して考えている方も多い。外皮を仕様規定とし、省エネ計算のみをする「たすき掛けルート」で、省エネ適判を通し、GX補助金を申請する案件だけ標準計算ルートで省エネ計算を行うといった声も聞かれる。

注文住宅はGX+長期優良が標準に

―省エネ基準やZEH水準を超えるレベルの住宅も増えている。

前田 当社では戸建住宅の省エネ計算を年間1500棟超行い、それらの蓄積データをもとに最小のコストで、補助金の要件に適合する仕様を提案している。また省エネ計算を行った住宅の性能値を経年でグラフにし分析しているが、断熱性能やBEIの水準はどんどん向上し、2024年上期には既にGX志向型住宅(断熱等級6・BEI0.65)のレベルがボリュームゾーンになっている。

先日開催した700名以上が参加したウェビナーのアンケートでは、回答者の6割近くが「GX志向型住宅に取り組む」と答え、注文住宅業界においては近い将来「断熱等級6の長期優良住宅」が標準になると見ている。

しかし開口部比率という角度から分析すると現行の評価制度の課題が見えてくる。補助金制度による高断熱化の推進で窓が極めて小さくなっている。中には開口部比率が3~4%の住宅さえある。採光上の問題が出るまで窓を小さくして断熱性能を上げ補助金をもらったとしても、その住宅は果たして本当に快適なのだろうか。

本質的な省エネと

健康快適の実現に向け

―建築環境設計が提供するソリューションと、貴社ならではの特徴を伺いたい。

前田 私たちは「省エネと健康・快適を両立する建築物の普及」をミッションに、2つのトレードオフな社会課題に向き合っている。一つ目の課題は、政府も掲げる「脱炭素社会の実現」である。二つ目の課題は、今も増え続けるヒートショックの削減に代表される「健康・快適な住環境の実現」である。

この課題を解決するための第一段階として、当社ではGX志向型住宅や東京ゼロエミ住宅の普及促進を支援している。建材メーカーとの共催でウェビナーも頻繁に行い、動画は当社ウェブサイトで無料配信しているのでぜひご覧いただきたい(「NCN省エネ」で検索)。仕様相談や省エネ計算に加え、補助金の申請に必要となる第三者評価(住宅性能評価やBELSなど)の評価書取得サポートも行っている。

「GX+長期優良」が標準になる2025年は「本質的な省エネと健康快適を両立する住宅元年」になると考えている。いよいよ第二段階の日射遮蔽や日射取得の効果(パッシブデザインの効果)を、定量的な指標(室温や暖冷房費)で示すことができるシミュレーション(年間暖冷房負荷計算)で評価をする時代がやってくる。GX志向型住宅など、どのような仕様にすればよいか迷われている工務店様には、私たちなら本質的に健康・快適で省エネになる建物外皮や仕様をご提案できる。

全国一律仕様で販売する大手ハウスメーカーとは異なり、地域特性や気象条件を知り尽くした工務店ならではのパッシブデザイン提案で差別化に成功している先例も多い。

4月末までにSE構法施工登録店の資料請求を頂いた工務店様には、無料で「一歩先行くGX志向型住宅仕様の相談会」を開催している。

―最近では非住宅でも木造化や省エネ化の波が来ている。

前田 その通り、非住宅の木造化に加えZEB化も業界の大きなトレンドだ。SE構法は集合住宅や非住宅などの中大規模木造建築物にも適した構法で、木造化の相談と同時にZEB化の相談が多い。私たち建築環境設計は「ZEBプランナー登録」をしており、非住宅のZEB化を推進している。昨年度は2000㎡を超える大規模木造建築物の『ZEB』物件が全国で3件しかなかったが、内2件は当社がZEBプランナーを担当した。

非住宅の木造化・ZEB化の流れは、工務店の新たな活路をひらくものだと考える。本質的な省エネで健康・快適な暮らしにつながるパッシブデザインにおいては、大開口・大空間が効果を発揮する。「耐震構法SE構法」の活用で住宅・非住宅分野を問わず未来の可能性を開拓していただきたいと考えている。エヌ・シー・エヌの建築環境設計は、本質的に高性能な木造建築物の普及に取り組む工務店を、省エネ分野の提案力で全力でサポートする。

(sponsored by エヌ・シー・エヌ)

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)