国土交通省はこのほど「都市空間における自動運転技術の活用に向けたポイント集(案)」を公開した。自動運転技術が本格的に社会実装された時代のまちづくりのあり方についてまとめたもの。自動運転に関心の高い自治体関係者や、まちづくりに関わる事業者などを主な対象としている。4月16日までパブリックコメントを実施した後、年度内に正式に公表する予定。

本格実装に向け段階的に対策

同資料によると、2050年代以降の自動運転が本格実装された社会では、▽公共交通サービスの水準向上▽主要幹線道路・中心市街地の道路混雑の緩和▽運転ミスに起因する交通事故の低減▽駐車場利用の平準化―などのメリットが得ることが期待されている。一方で、居住地の選択や都市構造に影響を与える可能性もある。

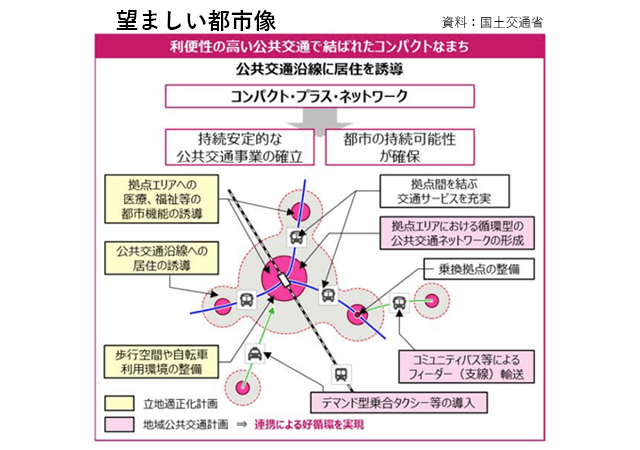

そこで、各種都市計画や交通戦略の取組と自動運転技術を連携させ、「望ましい都市像」に沿った“まちのマネジメント”を行うことをポイントとして挙げた。さらに「現在」の低密度に拡散した市街地が存在する状態から、手動運転車両と自動運転車両が混在する「混在期」への移行、そして完全に自動運転が実施される「非混在期」へと、段階的に対策を進める必要があるとしている。

住宅地にモビリティハブを整備

まず、現時点の「望ましい都市像」では自動運転の本格実装を見据え、都市交通機関の自動運転化および運用を目標とする。次の「混在期」では、公共交通機関の優先走行エリア・路線(公共交通軸など)の設定、計画・整備を実施。居住誘導区域(出発地)周辺のモビリティハブやフリンジ駐車場(都心外に計画配置する駐車場)の整備も合わせて進める。さらに住宅地などでは、固定的なルート運行を行うデマンド型モビリティを導入する。

完全自動運転が実現した「非混在期」では、交通コントロール(公共交通の優先)、多様な交通手段を柔軟に組み合わせたワンストップ移動サービスの提供、歩道での自律移動ロボットなどの活用、快適な歩行空間の確保などを実施。ラストワンマイルの移動手段として、多様なシェアリングモビリティを導入する。

望ましい都市像のイメージ(資料より引用)

同省ではプラン集の発行を機に、自動運転を活用したまちづくりについての議論が活発化することを期待している。

■関連記事

2024年版「国土交通白書」 持続可能な暮らしをテーマに

建設3Dプリンターが業界を席巻?消費者庁が未来消費予想

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。