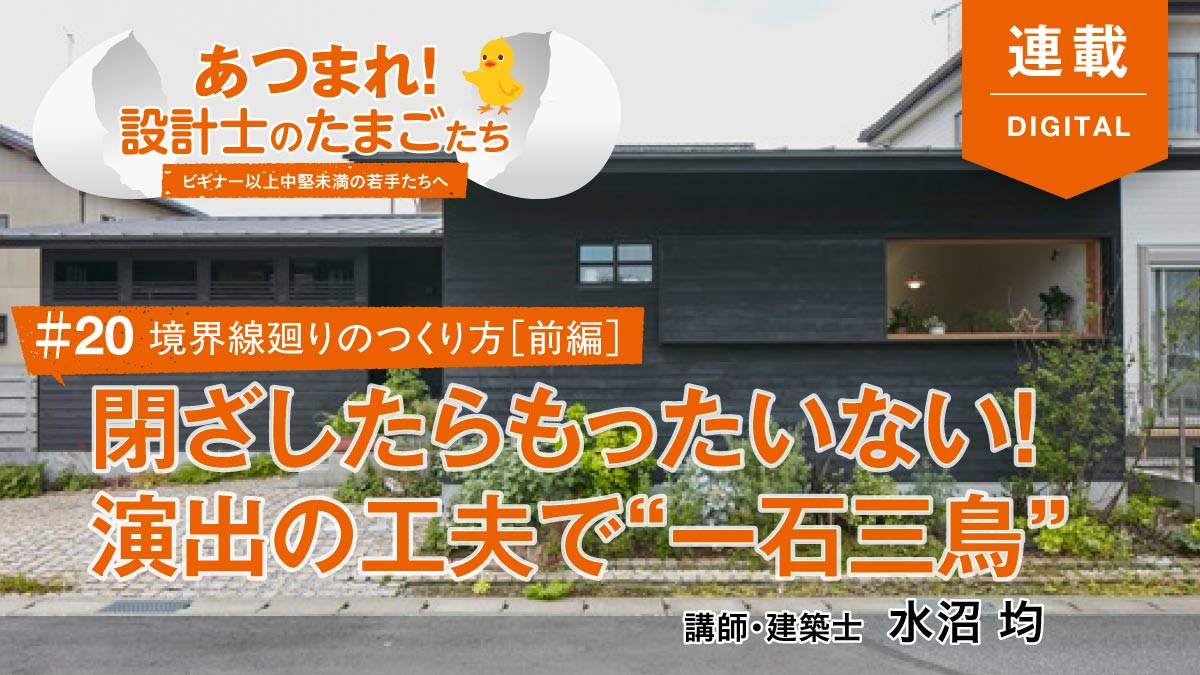

今や寒くない窓辺は当たり前。差をつけるのは窓辺の居心地。「チルい=くつろげる」窓辺を実現するあの手この手を探ります。

※本記事は、新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー4月号「チルい窓」掲載の事例から、暮らしと建築社(長野県伊那市)「斜めに振った大開口とテラス、軒の出を組み合わせて内外をつなぐ」の内容を抜粋したものです。

設計:暮らしと建築社、撮影:上田宏、暮らしと建築社

取材・文:大菅力

リビングダイニングの奥から外部を見る。南面と南東面の2面の開口部が視界に入るのでパノラマのような眺望が得られる

窓手法① 高断熱化で方位の熱的な影響を減らす

●同社の近作は断熱性能をUA値0.25程度としている。その上で窓をLow-Eトリプルガラスにすると、方位により生じる温熱環境の差が少なくなる

●躯体性能を高めた上で、大開口を持つ面を斜めに振る手法は、この事例のような広い敷地において有効。広い敷地に小さな四角い家を配置すると、一方向への方位性や関係性が強くなる傾向にある

➡ 斜めに振ることで周囲の景観の取り入れ方や隣家との関係、庭との接し方などを調整しやすい

●この事例のように斜めに振る際の角度は45°(出隅135°)が多い。根拠のない数字を用いると構造を整えたり、屋根を納める際に複雑になる

●大開口にする際、中途半端な垂れ壁を設けない。足元から軒裏まで窓を連続させる。既製サッシの最大寸法は幅2000㎜、高さ2300 ㎜程度。これを踏まえて窓寸法を決める

➡ 幅1820㎜で割るか、高さ2000㎜で割ることが多い。幅2730㎜の片引き窓や引違い窓を用いることもある

窓手法② 樹脂サッシと造作のFIX窓を併用

●昨今は冷暖房の期間が延びたほか、第一種換気の採用で空気質が清浄に保たれることもあり、通風・換気の機会が減った。そのため・・・・

この記事は『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー4月号(2025年3月30日発行)チルい窓』(P.16〜)をデジタル版に再編集したものです。続きは本紙でご覧いただけます。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。