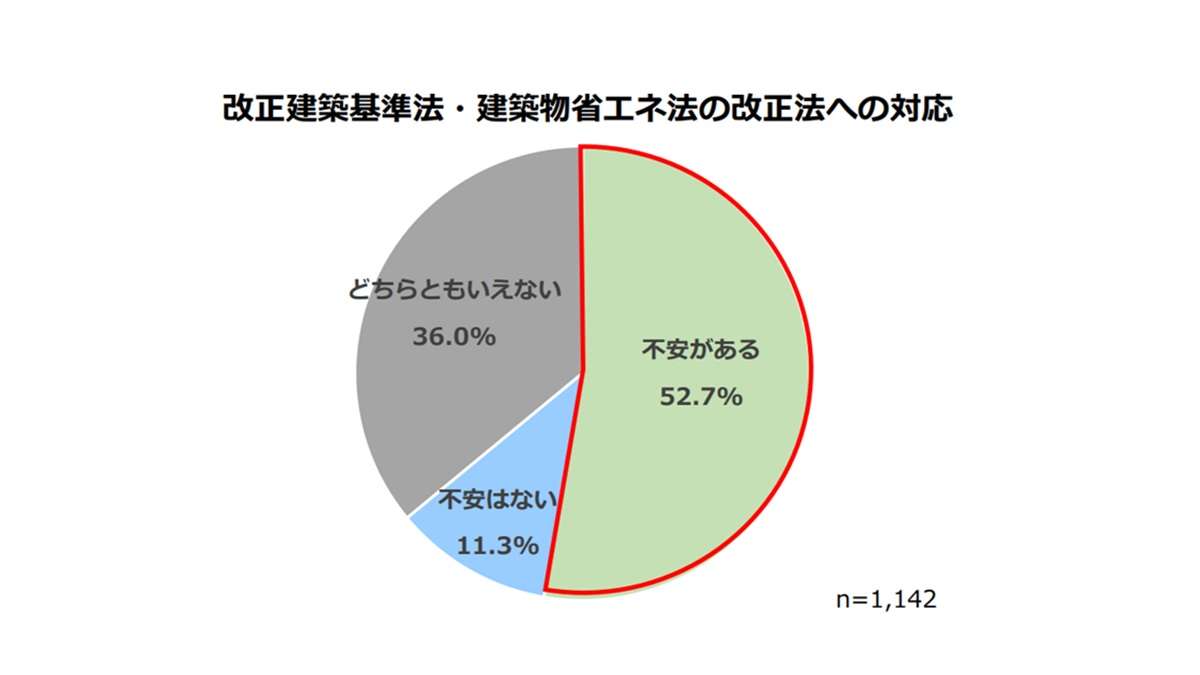

4月1日の建築物省エネ法・建築基準法改正―いわゆる脱炭素大改正―で、いよいよ省エネ基準の適合義務化、4号特例の見直しが施行される。

設計上のハードルはさほど高くないにしても、着工までのプロセスに加わる省エネ適判や構造の審査によって、家づくりや工務店経営に何が起こるのか。確認検査機関や省エネ適判機関に現状と見通しを聞いた。【編集部】

省エネ基準はこれまで、大規模(2000㎡以上)、中規模(300~2000㎡未満)の非住宅建築物のみに適合義務が課せられており、中大規模の住宅は届出義務、300㎡未満の小規模な住宅・建築物は説明義務だった。しかし改正後は、全ての住宅と小規模な非住宅にも省エネ基準の適合義務が課せられる。改修でも増改築部分は適合義務の対象となる。

省エネ基準への適合を証明するには、基本的に省エネ適合性判定(省エネ適判)を受ける必要がある。新たに、全ての住宅と小規模の非住宅建築物、それに一部のリフォーム・リノベーションも加わるため、省エネ適判の件数は大幅に増加する。

建築基準法改正で工務店に対する影響が大きいと思われるのが構造関係規定の審査省略、すなわち4号特例の縮小だ。今回の改正では・・・

この記事は新建ハウジング3月30日号1〜3面(2025年3月30日発行)に掲載しています。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。