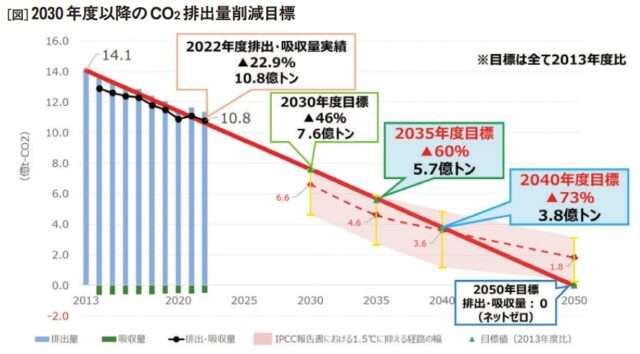

政府は2月18日、新たな地球温暖化対策計画を閣議決定した。2050年のCO2排出量実質ゼロに向け、2035年度に13年度比で60%、40年度には73%削減する目標を新たに設定[図]。パリ協定に基づくNDCとして、国連気候変動枠組条約事務局に提出した。家庭部門は40年度にCO2排出量71~81%削減を目標に、住宅を含めた脱炭素型の暮らしへの転換、高断熱窓・高効率給湯器の導入支援といった施策を盛り込む。

日本のCO2排出量は、22年度の時点で約11億3500万t-CO2(13年度比9.3%減)。うち家庭部門の排出量は1億5800万t-CO2で、特に電力由来の排出が多いことから電力分野のCO2削減とともに、住宅の省エネルギー化や「国民が気候変動問題を自らの問題として捉え、ライフスタイルを不断に見直し」て、住宅への再生可能エネルギー導入やエネルギー管理の徹底に努めることを促すとした。

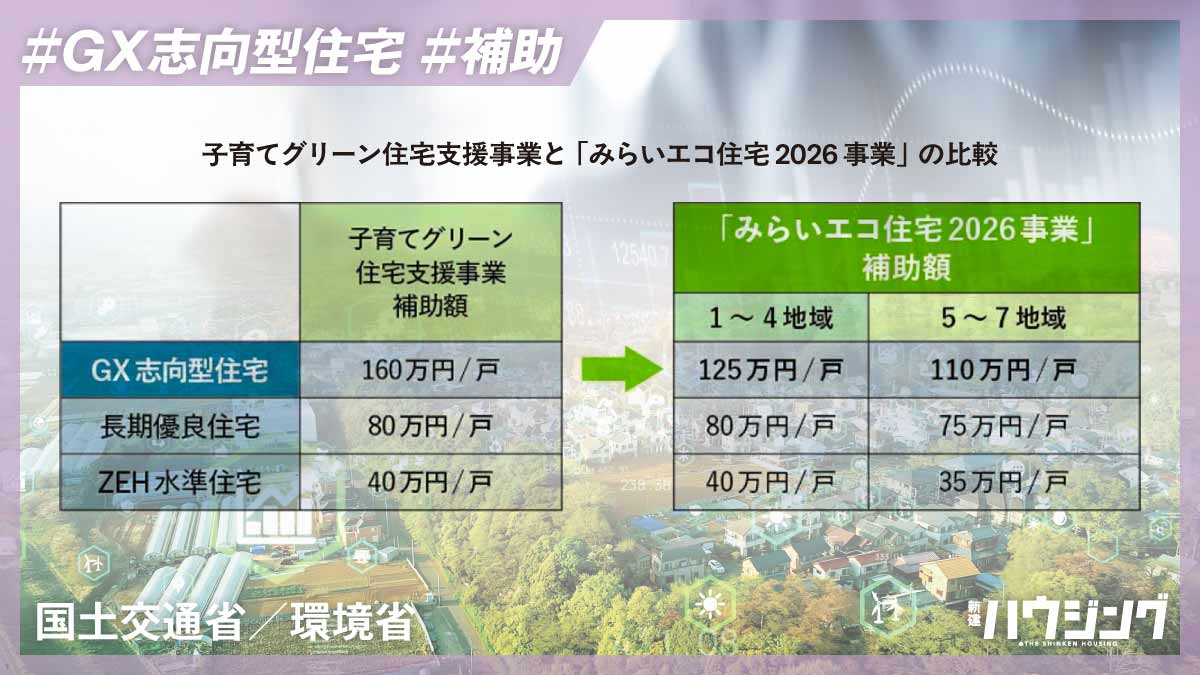

今年4月の省エネ基準適合義務化を経て、遅くとも2030年までにいわゆるZEH水準まで省エネ基準を引き上げる目標は変わらず。建築物でも同じく30年までにZEB水準を目指す。一方で、2050年に住宅ストックの平均でZEH水準の性能を確保するため、新築では「ZEH基準の水準及びそれを上回る水準の省エネルギー性能を有する住宅」の普及、既存住宅では高効率給湯器や窓の改修を含む省エネ化の支援を実施。建材トップランナー制度の強化、省エネ表示制度の徹底なども含めた、総合的な対策を推進していく。

また、住宅全体の省エネ・省CO2を促進する策として、HEMSやスマートホームデバイスを、30年までに「ほぼ普及」させることを目標に。市場で建材や設備のGX価値が評価される環境を整えながら、住宅・建築物のライフサイクルカーボンを算定、評価する制度も構築するとした。

※続きは、2月28日に発行する新建ハウジングタブロイド判(2月28日号)に掲載します。発行後、定期購読者は紙面ビューアーでもお読みいただけます。ぜひご利用ください。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。