2025年の住宅市場はどうなっていくのでしょうか。資材高騰の影響もあって多くの事業者がリノベーションに参入する一方、4月の建築基準法・建築物省エネ法改正で大規模改修の難易度も上がりそうな中、工務店は自社の立ち位置を改めて確認することが必要です。今回はその参考として「フレームワーク」について解説します。

3つに分けて全体像をつかむ「3C」というフレームワーク

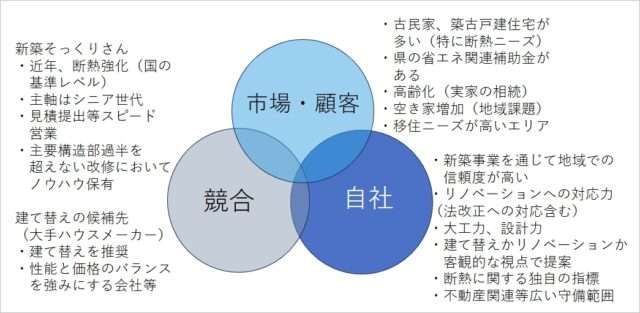

フレームワークとは先人が思考ツールとして編み出し、受け継がれてきたものです。そして、数あるフレームワークの中で最もシンプルだと言われているのが市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という経営に重要な3つの視点で分析をする3Cです。

まず市場・顧客ですが、大局的な視点として自社が置かれた商圏での需要や市場規模、人口動態などがあります。ミクロな視点としては顧客の特性や行動パターンなどが該当します。競合の視点はライバル企業の強み、方向性やポジショニング、差別化ポイントなどを意味します。参入障壁が低ければ競合は多くなりますし、参入障壁が高ければ競合は限られてきます。

自社の視点は競合の視点と同じく経営資源、差別化要素等になります。競合が多かったとしても市場・顧客と競合との関係から自社の独自性や希少性、さらにポジションや方向性を探ることが3Cの狙いです。商品開発の分野では、プロダクトアウト、マーケットインという概念がありますが、どちらかに偏ることなくそれらを包括した思考ともいえます。

リノベーション業界の3C

市場・顧客の視点は最も重要だと言われています。今、特に押さえておきたい一つに少子高齢化、相続マーケットの拡大という大きな潮流があります。『超長寿化時代の市場地図』という書籍には「企業の戦略は若年層を狙いがちで100年時代を見据えた顧客ニーズは軽視されがちだ」と書かれています。軽視されがちという指摘は工務店業界にも通じることだと言えるでしょう。

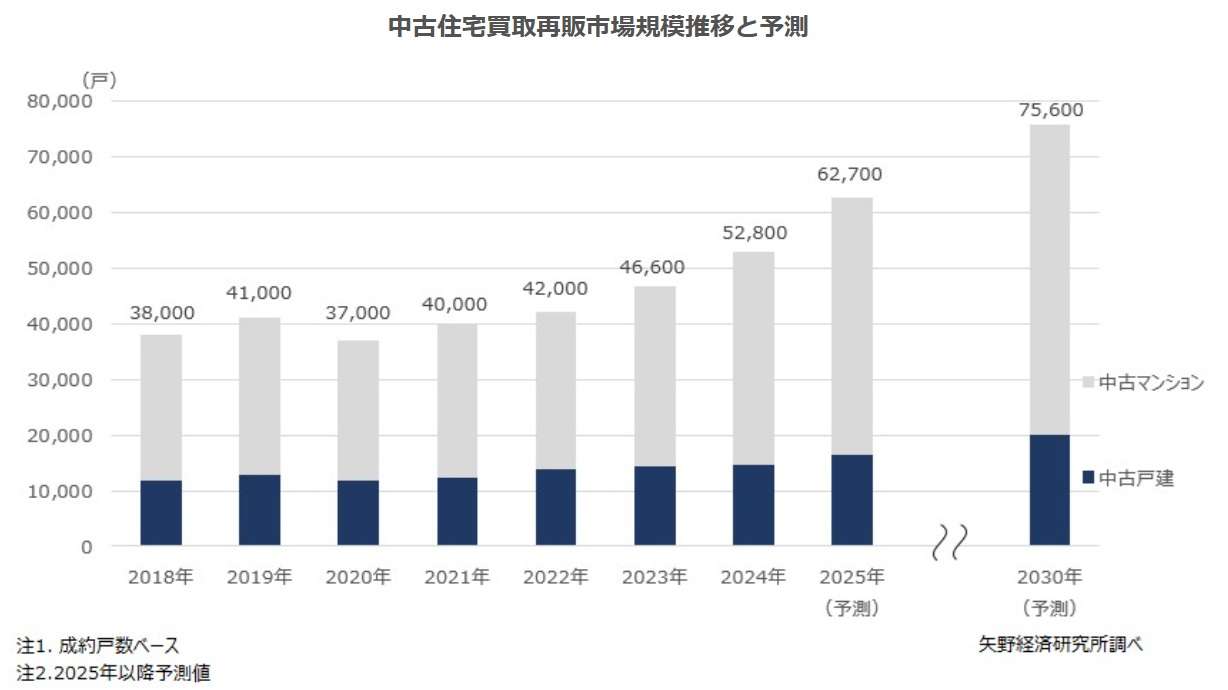

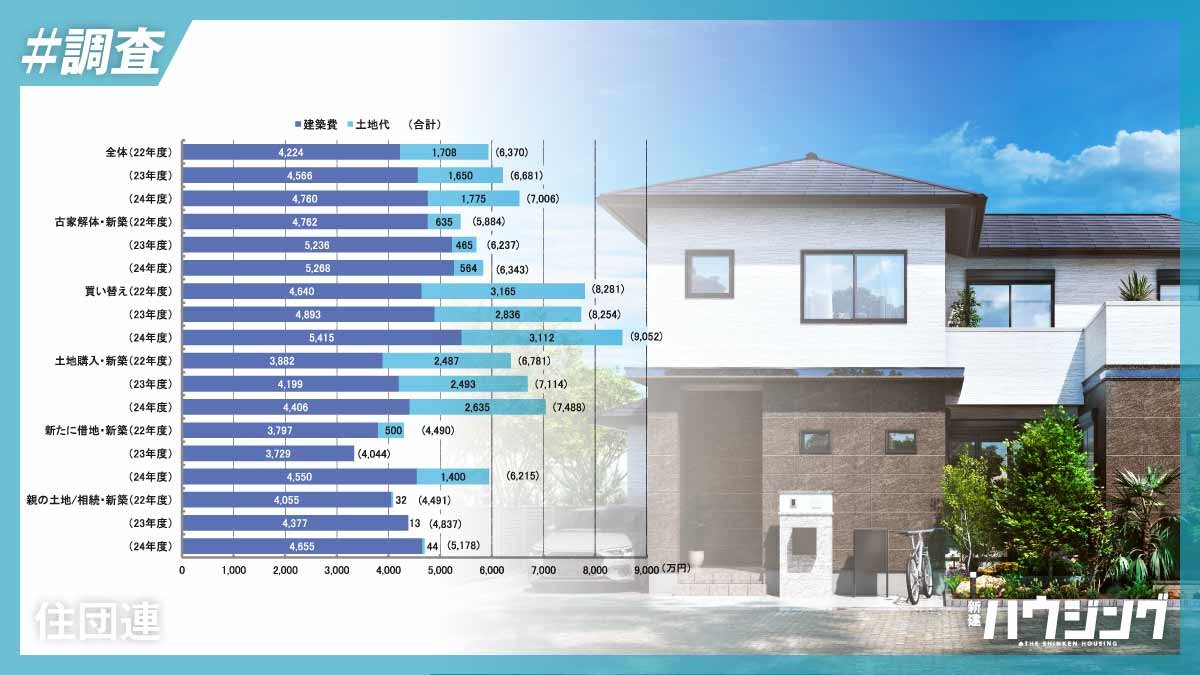

そして、既存住宅、特に築古戸建て住宅の性能レベルが極端に低いことから、莫大な性能向上ニーズが存在することは言うまでもありません。一次取得か二次取得か、戸建かマンションかなど、対象を細分化し、商圏人口から需要がどの程度あるのかという視点も必要です。さらに断熱への意識が高いエリアなのか低いエリアなのか、築古戸建て比率が高いか低いか等判断します。

市場・顧客に関しては、どうしても社内からの視点になるため内側から外側への思考となりがちですが、外側から自社に向かって思考する意識と感度を高めていただきたいと思います。

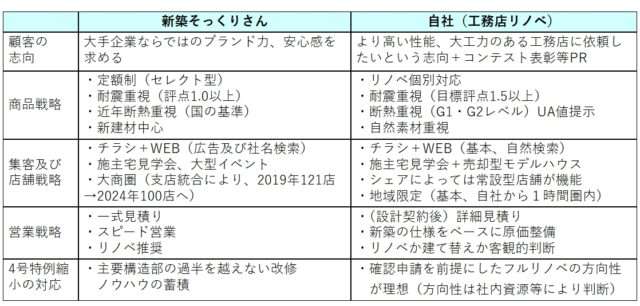

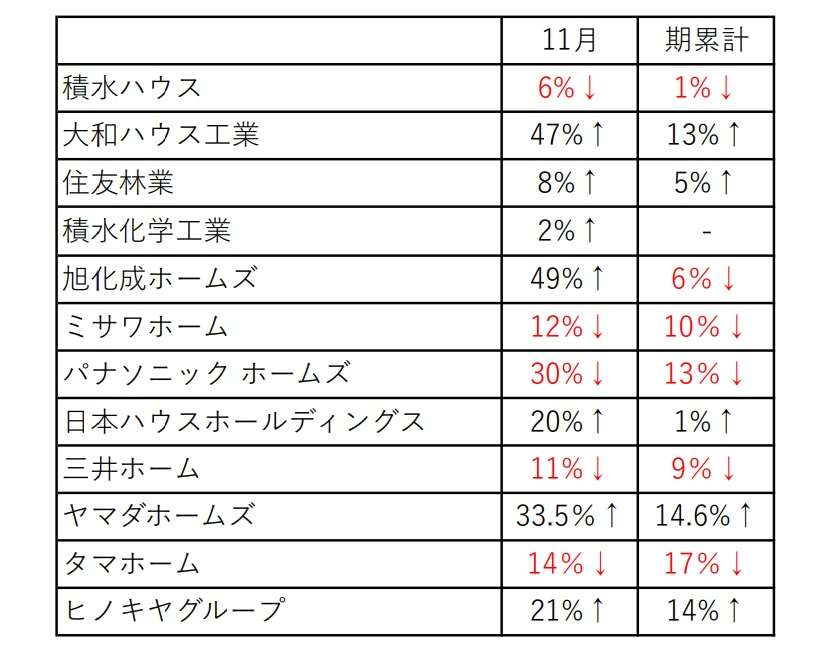

次に重要なのが競合把握の視点です。多くのエリアで競合の筆頭はやはり“新築そっくりさん”でしょう。全国ブランドという信頼と建て替え層へのアプローチ(構造部分を活かすリフォームなら建て替えの約50%で、間取りなどを変更するリノベーションなら建て替えの約70%でという訴求)、耐震重視、診断による信頼構築、完全定価制、見積りスピードを武器に展開し、近年断熱も強化することで相見積対策、受注単価のアップに寄与しています。

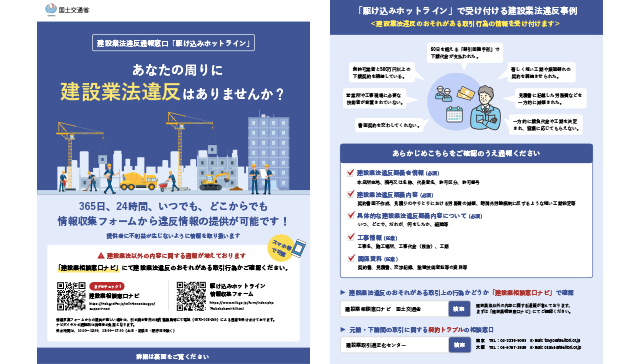

今年はストック市場を見据えた新築事業との統合や、4号特例縮小に向けて、主要構造部の過半を越えないプランの開発(以前から木造3階建向け改修で構造安全性を含めノウハウ蓄積)といった動向も、競合情報の一つとして押さえておくことは有用だと考えています。

建て替えの候補先となるハウスメーカーも競合です。特に比較対象となりやすい会社に対しては間取りの自由度、本体価格でなくトータルの費用、性能レベル、キャンペーンなど、特徴や傾向をつかんでおくと良いでしょう。

3つめの自社の視点としては、自社の基本理念や新築事業で培った強みの適合、人的資源は活かせるのか、空間デザインが得意なのか、それとも性能向上が得意なのか、4号特例縮小への対応力があるのかないのか、要員不足なら新築事業からのサポートや配置転換でリノベーション事業を補うことができるのか、といった資源の移転や比重の調整など今あるリソースを活かすこと、市場・顧客、競合の変化に合わせて補完すること、両面から柔軟性をもって検討しましょう。

下記はあくまでも一例です。理論やフレームワークの狙い通り上手くいくことばかりではありませんが、結論ありきでなく、前述の順序に沿って森も見て木も見ていただくことできっと自社ならではの全体像や方向性がより明らかになってくるはずです。

成功事例、フランチャイズ、パッケージコンサルの商品・サービスに対して、再現性を見極めるための3C

リノベーション事業に限らず、仮にモデル事例を知りえたとしても、それが自社にとってうまくいくかどうかは自社をとりまく外部環境と自社の経営資源によるところが大きいです。

一定のクオリティがあることが大前提ですが、フランチャイズのパッケージも、大手にありがちなパッケージ型コンサルも事業が軌道に乗るかはさまざまな要素があるとはいえ、3Cに集約されると言っても過言ではないでしょう。フランチャイズは、かつて高確率で事業展開できていたとしてもその後、類似コンセプトの競合が増加するなど、外部環境の変化により差別化が機能しづらくなっているケースもあり、参入障壁が高いか低いかや優位性が長く築けるかどうかという視点も肝要です。

またローコスト系で顧客ニーズをとらえるという目論見だとしても、昨今の原価高騰によりポジショニングとしては成立しなくなっているというケースも多いです。フランチャイズ本部や多くのコンサルティング会社は当然ながら自社の商品・サービスを推奨しますが、ぜひ解決法から入ることなく、自社が置かれている状況を市場・顧客→競合→自社という外側から内側へという順序でとらえ直し、自社にとっての再現性を冷徹に見極めながら、確かな一歩を踏み出していただきたいと思います。

過去の連載記事一覧はこちら

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。