家格重視の伝統的住宅。山形県遊佐町の「青山家本邸」。遊佐町青塚の貧しい漁家に生まれた青山留吉が北海道の漁業で功を成し、その財で故郷に建てた邸宅(写真上)。重要文化財(建造物)に指定。内観(写真下)はその神仏一体の家の神聖空間[筆者撮影]

家づくりのコアとしての「民俗」と住宅性能革新

この連載を始めるにあたって、新住協の鎌田紀彦先生にもごあいさつに伺った。特定メディアの立場だったり、高断熱住宅のアピールというような先験的スタンスではなく、一般ユーザー・フリーな住宅情報人の視点でフラットに取材して記事を書きたいという真意をお伝えしたかったからだ。

それ以来、お目にかかる度、四方山話が展開したけれど、たいへん興味を持たされたのは、ちょうどわたしが「ライフワーク」として惹かれていた日本民俗学の祖・柳田國男について話題を振ったときだ。鎌田先生から「わたしも柳田さんは好きで著書は30冊くらい読んでいるよ(笑)」と告白された。この話題を多くの人に振ると、皆が一様に驚く。一番その教えに近しい研究者の方も「民俗学と高断熱はまるで真逆かと思っていた」と驚いていた。

わたしは柳田の本をほんの数冊しか読んでいない。だが、その足跡をもっと知りたくてかれを肌感覚で知るために、かれの「住環境」を実際に踏破中だ。兵庫県福崎の「生家」から、耽読体験の出発点と言える同地の「三木家住宅」、民俗学への志向が高まった茨城県利根の家、その石蔵。さらに当初は東京は成城に建てられ、いまはかれが養子入家した「柳田家」の故地・信州飯田に移築された「喜談書屋」。そして桂離宮を参照したという成城の敷地内に建てられた「終の住み処・隠居所」(こちらも岩手県遠野に移築保存されている)まで、柳田の生存痕跡・住環境を探査している。

いち記録者としての住宅情報人として、高断熱・高気密という日本家屋の革新は、今後の日本住宅史の中枢部分であると思っている。一方で、遠くルーツの地を離れた寒冷地で生きてきた日本人として、母性的な精神性土壌としての柳田的な「民俗」に深く抱かれたい、とも願っている。

ただし、この両者、—―民俗としての「家」と、現代われわれが主要テーマとして考えてきている「住宅」—―は、別次元のことだと思ってきた。北海道人として、“寒冷からの自由”はなによりも優先することがらで、北海道の官学民が総力を挙げて克服してきた民族的大テーマでもあったのだと思う。この連載でも、前2回にわたってそのあたりの「歴史的経緯」を探ってみたけれど、温暖地域での住宅の高性能化も進捗して、いわば常識として、住宅性能のことは日本の住宅において普遍的な価値になってきたと思う。

“家格”という表面的住宅文化に対して、本質的な進化を推進

一方でいわゆる「伝統派住宅」という流れと向き合い、そのコアな部分との対話というものが、わたしの意識に深く芽生えてきている。言ってみれば柳田國男的な「民俗」が、現代でどのようなカタチで存続しようとしているのか。そのことに考えが及ぶようになって来た。

北海道栗沢の開拓指導者・泉麟太郎邸居間の様子。明治20年代創建。最初期の北海道住宅[筆者撮影]

つい先日、こうした伝統派住宅に対する国交省のスタンスでもある「気候風土適応型住宅」(聞き慣れない名前だ)に関するシンポジウムを、オンラインで聴講した。聴講しながら、そもそも「伝統派」住宅というものの概念の規定、その建築的特定そのものが共通言語化されていないのでは、という印象を強く持った。

国交省の施策自体は断熱・気密施工に必ずしもなじまない古来からの木造住宅に、現代的な住宅の基準とはやや違った尺度を付与するものということはわかったけれど、実際に紹介されている住宅からは、建築的共通性を認識できなかった。

そういう論議を経て考え、気付いたことは、前述の通り「民俗としての家」という概念だった。わたし自身は、北海道以外の地域では古民家群を見学することが圧倒的に多い。それは非建築的な「家」意識の揺りかご空間。おそらく、“家格”やその家系の存続を表現するという倫理体系に対して、人間が敬意を持って尊重している―そういう類いの「価値感」なのだと思う。

北海道が切り拓いた「民俗」の地平

こうした北海道での「民俗」について考えはじめて最初に気付いたのが、北海道農業の新規作物への積極性。

わたしは、札幌近郊にある公営の「道の駅」などで周辺農家が出品している、地元の創意工夫に満ちた野菜を探すのが一種の趣味だ。北海道の農家の「新規開拓」の努力に触れるたび、驚きと強い共感を覚える。今日でも多種多様な野菜類に、旺盛な「好奇心」と工夫・努力の積み重ねで挑戦している様子は、この寒冷の地に開拓の挑戦心で立ち向かったひとびとのDNAを強く感じさせられるのだ。

最初期の開拓開始期以来、北海道から日本社会に向けた、豊かで収量も大きい農産品は完全に市場の主導権を握っているものが多い。ジャガイモなどの基盤的根菜類から多様な酪農製品、夕張や富良野のメロンなど高級嗜好果樹まで枚挙にいとまがないほど、北海道の農産品は「日本人の胃袋」市場を席巻している。

そして、いまはすでに歴史にさえなりつつある「高断熱・高気密住宅」という住宅(ものづくり)の領域で起こった、工務店をはじめとする住宅性能革新の動きにも思いが至っていた。農産品と同様に、寒く厳しい気候環境の中でそれを突破して、より良い性能の住宅という「品種改良」努力に、ひたむきに取り組んだ。その格闘の歴史の中で残念ながら戦線を離脱したひとも多いけれど、幸運にも現在まで成功を収め続けているひとも多い。その多くの努力の結果として、北海道住宅総体としてのレベル向上はいま、満天下にあきらかだろう。

今日の日本全体の家づくりでこの成果に立脚しないということは、あり得ない。やはり住宅という「ものづくり」における本質的価値転換こそが、北海道の家づくりの核心だろう。食と住、人間の基本要素のこの両面で、北海道はあらたな「民俗」の地平を切り開いてきた。その礎を築いてきた多くの先人の努力に深く敬意を持つ。

そして日本の住宅革新という、あらたな「民俗」の進化へ

言うまでもなく、現代の住宅革新にはもうひとつ、戦後における人口の都市集中と「間取り計画」の大変革もあった。むしろ温暖地・寒冷地を問わず社会自体の構造が変化し、各地域での民俗を継承する家づくりの「機能性」が、都市化と核家族化によって変革したことも事実だ。これは、それまでの社会制度的な「家・家格」を基本にした住宅という概念からの離脱を意味している。

祖先からの連綿とした血脈への拝跪から核家族化へ、さらに「個」の住宅へと社会は変化してきている。そうだからこそ、高断熱高気密の住宅性能進化を現認してきたわたしとしては、NEXTの興味分野として、はたして日本人ネイティブな「民俗」というものは、いったいどのように変容していくのか、その着地点を見定めたいと思っている。

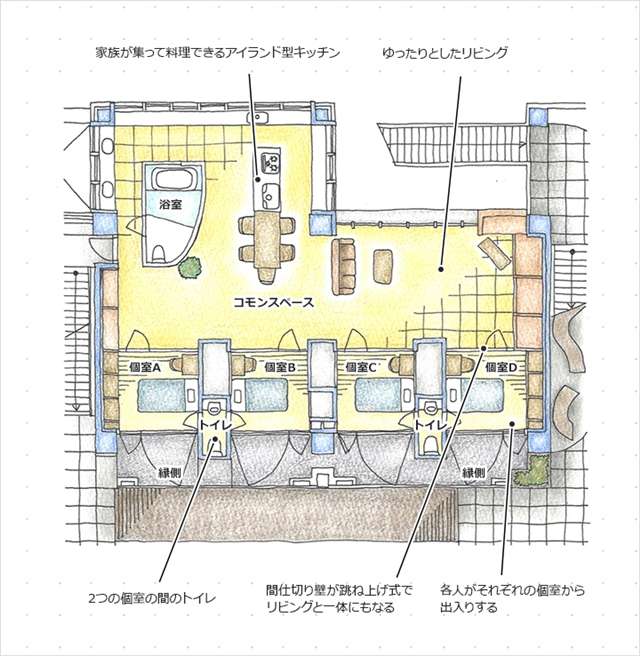

内田祥哉氏による「大阪ガス実験集合住宅NEXT21〜それぞれが自立した個人として生活しながら、家族との交流を深める家」[大阪ガスHPより抜粋]

戦後の日本住宅の基本を構想した東大の故・内田祥哉先生は、個人が単位の住宅形態を近未来の住宅としてイメージされていた。そうであるとしても、気候風土適応型という言葉とは違う「民俗」意識適応の住宅というものはあり得るだろう―—そう密かに期待している。

《次回に続く》

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。