真の国防的課題は「あたたかい家」

北海道では明治維新以来、それまでの日本とはまったく違った「地域政策」というものが住宅において展開されるようになった。現代でも国の住宅施策とは別に北海道独自の地域住宅政策が提起されるように、その残滓(ざんし)は色濃く残る。現状でも「北方型住宅ZERO」という地域住宅政策が推進されている。

こういった地域独自の住宅政策は、明治維新にまで遡る。日本は明治維新によって開国、欧米列強と向き合うかたちになった。その時、最も切迫した対外的危機は、北海道の領有権の確定と、それによるロシアの南下政策の阻止というきわめて国防的なものだった。

薩長による新政府樹立への国内戦の最終決着は函館の五稜郭の戦い(箱館戦争)だった。官軍の総指揮官はのちに総理大臣も務めた黒田清隆。彼はこの箱館戦争後、対ロシアの外交交渉のために樺太に行っている。そこで北海道の日本帰属を認めさせることに成功した。「北門の鎖鑰(さやく)」と明治の志士たちが危惧した北海道防衛は無事に決着を見たのだった。

黒田清隆(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

こうした経緯から黒田は薩摩藩という維新政府最大の政治力もあって、北海道防衛と殖産興業の実質的なリーダーになっていく(形式上の最高官は宮様)。そこで彼は積極的に北海道への移民政策を推進する。さまざまな支援施策、とくに農地の無償提供などの目玉政策を打ち出したりもしている。当時の農民にとって寒冷地とはいえ、農地を入手できるという政策は非常に魅力的だった。

しかしこの殖民政策には決定的な困難があった。肝心の寒冷地に適した「あたたかい家」の建築技術は伝統的日本住宅には存在しなかったのだ。厳しい寒冷のなかで人のいのちと暮らしを守る、いわば根源的テーマについて日本建築はその技術を持っていなかったのだ。

寒冷地に不向きな日本家屋

江戸末期、蝦夷地防衛のために北海道各地に派遣された各藩の軍部隊はロシア軍との交戦によってではなく、北海道の寒冷気候に対応できない日本家屋の熱環境的劣悪性によって、絶望的な困難に直面した。オホーツク海岸に布陣した津軽藩部隊は、はやく訪れた冬の寒冷気候による食糧不足で、脚気などの疾病にやられてロシアと一戦も交えることなく、部隊の7割が死亡する事態になってしまっていた。しかもこのことは幕府政権によって事実すらも隠匿された。対外的国防的な意味合いから「秘密」とされたのだが、それほど日本家屋は寒冷地に不向きだったのだ。

黒田清隆は、このことを「国防的課題」としてとらえ、軍人・政治家であるのにも関わらず、寒冷地住宅について北海道開拓使の最大政策テーマとして取り組んだ。開拓期の官のからんだ建築群は、時計台に特徴的なように基本的に「洋造」と言われた輸入移植の北米型住宅デザインであることが象徴している。黒田はその先頭に立っていた。あるときなど、住宅建築現場でみずから屋根に上って柾屋根の施工にあたった。軍人としてリアリストの本性が発揮されたエピソードだろう。

こうして「開拓使」以来の北海道の地域行政府には、寒冷地住宅性能向上という政策的DNAが連綿と生き続けていく。

三位一体の「北方型住宅ZERO」へ

国家的な住宅への使命感は、北海道の地域自治体に強い影響力を及ぼしていった。最初は約10年を存続期間と定めた国家機関「中央省庁・北海道開拓使」が敷いたレールの上で、殖産・移民を活発化させる基盤として「寒冷地適応型住宅」の研究開発が、地域の産官学が強く連携して総ぐるみで行われていった。

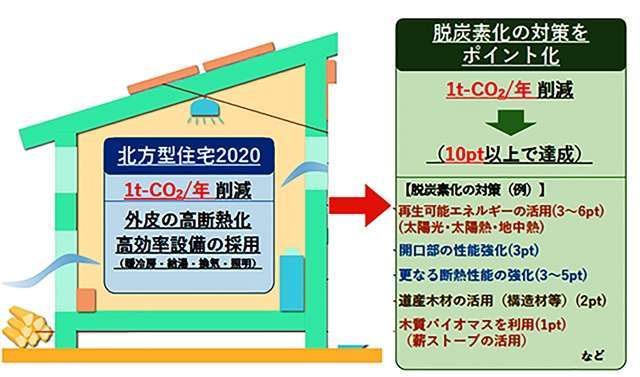

いま、北海道庁建設局・建築指導課が推進している地域住宅施策は「北方型ZERO」と名が冠せられたもの。住宅性能的にはその直前の基準「北方型住宅2020」に準拠しながら、ゼロエネルギーという本来、暖房が必須な寒冷地にはなじみにくい住宅設備的な部分も積極的に活用する挑戦的基準だ。

断熱と気密は「あたたかい家」の基本要件であり、北海道ではその技術開発を待望する広範な世論があって、ユーザーと行政・業界の三位一体で住宅革新が進んだ。もっとも大きな促進剤は1973年のオイルショックによる暖房コストの急上昇という事態だったと言える。まさに待ったなしで生活が直撃され、北国住宅としての人権的生活防衛本能にスイッチが入ったと思える。

北海道ならではの背景が独自の制度設計へと昇華

しかし、そういう広範な世論というものが、今回の脱炭素の目標からは体感しにくい。本来であれば断熱気密化のさらなる高度化がわかりやすいが、たとえば外壁断熱厚を200mmから400mmに重厚化してもコストとの見合いではそのメリットはそれほどではない。むしろごく限られたゲインしか得られにくい。

また、わかりやすい「自然エネ活用」の象徴として太陽光発電をシンボル化させても、そもそも積雪時には稼動してくれない。ユーザー感覚からするとそれ相当の価値感が見えにくいのだ。

さらに、北国の生活者からすると、住宅とクルマには暮らし上の両輪という相関性がある。その判断からすると太陽光発電+EVという「推奨される暮らしの未来形」にはどうも疑問が強い。

3~4ヶ月の冬期間、命にも関わる移動手段が発電しないエネルギー源に依存するという未来形には納得感がなかなか湧いてこないのだ。札幌市の面積だけでも東京都全域、神奈川・千葉・埼玉の各県にまたがるほどの広大面積の北海道では公共交通網が不十分で、クルマ移動は命を支えるきわめて重要なライフラインだといえる。

太陽光発電についてその設置場所を屋根ではなく、多少の効率低下を受け入れても通年発電可能な壁面設置という「代案」が出てきたことはまだ評価できるかも知れない。ただ壁面設置の場合は、周辺のほかの建物と道路付き、敷地環境の未来予測まで自己責任判断とならざるを得ない。制度設計の側としても限定付きの推奨に留めざるを得ないと言えるだろう。

こうした背景条件から、今回の「北方型住宅ZERO」の制度設計にあたっては、画期的な「ポイント制」を採用することにしたのだ。

【脱炭素化の対策】として以下のような要素を選択し、それぞれ任意に選び取る方向にシフトした。

▽更なる断熱性能の強化~外皮平均熱貫流率UA値を0.20~0.28以下に強化:3pt~5pt

▽再生可能エネルギーの活用~太陽光発電設備の設置:3pt~6pt、蓄電池設備の設置:5pt、木質バイオマスの利用:1pt

▽地域資源の活用~道産木材を構造材や内外装材に活用:2p、など。

これらのポイントを加算して合計10ポイントでCO2削減1トン分としている。選択制とはわかりやすい指標だと言える。ユーザーと住宅企業の話合いでの脱炭素手法の「見える化」を担保する制度施策だ。もちろん北海道内でも多様な気候特性があり、それぞれ違いがあるので、各地域なりの制度の弾力運用・アレンジが可能になるようにしている。

さらに2050年段階のゼロエネ・脱炭素については、要素技術の進化がどこまで進むのか未確定な要素が大きく、現段階ではそれらの進歩を睨みながら選択の余地を未来の判断に残した。

国の住宅政策とは独立的に、寒冷地住宅として常に先端的に施策を作り出していく姿勢には、明治以来の地域の苦闘が表現されている。

《次回に続く》

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。