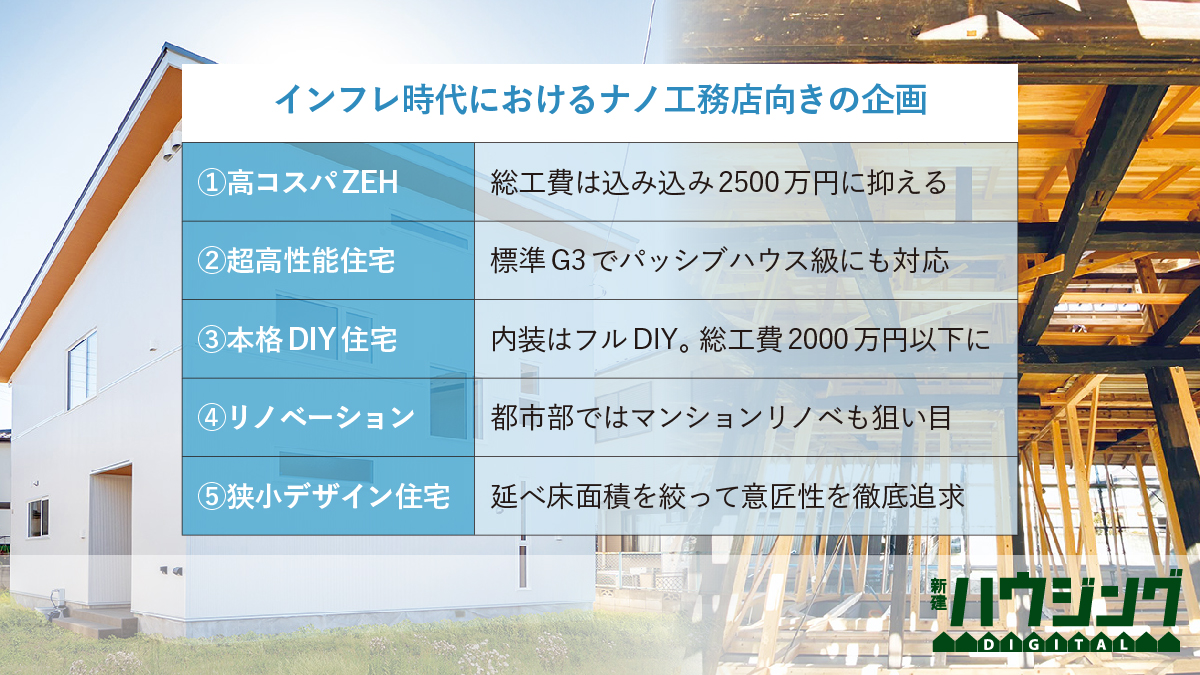

この連載は、正社員3人程度(大工などの職人は除く)の最少人数で安定した受注を得ている工務店を取材し、経営手法や人気の秘密を探る。そこには縮小化する市場のなかで最適化を図るためのヒントが隠されているはずだ。

断熱区画により家の一部を外部として扱った大規模リフォーム事例「向原の家」。写真は断熱改修後のリビング。木製サッシを境に断熱区画をしている

今回は山梨県富士吉田市の梶原建築を紹介する。代表代理の梶原高一さんは40歳。事業承継を行い、2021年1月より正式に代表に就任予定の3代目だ。大工工務店を引き継ぎ、孤軍奮闘する梶原さんの悩みと取り組みを見ていく

※新建ハウジング2020年11月20日号掲載。内容は取材当時のものです。

梶原建築の創業は梶原さんの祖父の代。父親も大工の道に進み、祖父と2人組で活動していた。1997年に祖母が亡くなったのをきっかけに祖父は一線を退き、梶原建築は父親の代となった。その時期に父親は加工場を建て、半自動のプレカット機械を導入。自分で機械を並べ直してラインを組めるのが特徴で、現場ごとにセッティングして刻みを行っていた。この機械は今でも活用しており、リフォームのときなどに強みを発揮している。

こうした環境で梶原さんは育ち、子どものころから大工の仕事に親しんでいた。高校生のころには建て方の手伝いをやるようになっており、自然と大工になって父親の跡を継ぐ意思が芽生えた。

梶原さんは大工修行に入る前に前橋工科大学の建築学科に入学。卒業後は社員大工として平成建設に入社した。同社はマンションの現場も多いため、当時大卒の新人は型枠大工として配属された。いきなり土工の仕事を仕込まれてカルチャーショックを受ける新入社員も多く、1年未満で半分は辞めた時代もあったという。2年半後に大工の部署へ異動する際、梶原さんは木造住宅の担当を希望した。手刻みの技術を学びたかったためだ。だが担当はマンションの内装大工だった。

マンションの造作材は集成材や貼り物が中心で施工方法も違う。会社の方針を理解しつつも、思うようにいかないもどかしさを感じた。平成建設には3年勤め、祖父が亡くなった2005年に梶原さんは実家に戻り、父親の手伝いをするようになった。

勉強会に積極的に参加

父親1人で活動していたときは仕事が切れても次の仕事まで辛抱できたが、梶原さんと2人体制になると仕事を切らさないことが大事になった。元請けの仕事がない時期はほかの現場の手伝いにも行った。

常雇大工として現場に入るときは、その工務店やハウスメーカーのやり方に従う。学べることもあるが「自分ならこうするのに」と不満も生じる。やはり元請けとして仕事がしたかった。加工場を維持するためにも元請けとしての仕事が必要だった。常雇大工の仕事だけだと手間賃だけなので工場の経費が出ない。

だが時代の移り代わりとともに、かつてのように建て主の要望通りのプランにまとめるだけでは受注できなくなってきた。今の時代は面識のない一般の顧客に訴求する必要がある。要望を踏まえつつ新しい材料や工法を取り入れ、意匠にも配慮する必要がある。プロの知見をプランに反映するには、建て主の要望を聞くだけでなく主張することも必要だ。梶原さんは父親の下でもやもやしながら仕事をこなしていた。

一般に大工は勉強に時間を使うなら現場に出て手間賃を得たほうがよいと考える。だがそれでは世の中から取り残される。現状を変えるために梶原さんは動いた。一級建築士をはじめ各種の資格を取り、知識を得るために高断熱高気密などに関する講演会や勉強会に顔を出した。そして、徐々に自分が前面に出て仕事をするようになり、勉強の成果を実践で試していった。

左:導電性不織布を床に張って電磁波の影響を低減する 右:中間気密測定の様子。結果を見て適宜補修し、高性能化を図る

ブランディングを模索

父親に代わり建て主と直接やり取りするようになると、改めて自分で納得のいくプランにまとめる難しさを感じた。建て主の要望には不適切で不合理な内容も含まれるが、「どうしてもやりたい」と言われると受け入れざるを得ない。

とはいえ、建て主に言われたままつくるのでは自分の存在価値がない。ほかの誰かでもつくれる家は価格勝負になり、提案に気持ちも入らない。建物を長く使う価値、そのための性能の大切さを理解してくれる建て主の仕事をやりたい。その気持ちが強くなった。

そうした建て主と出会うには・・・

この記事は新建ハウジング2020年11月20日号8₋9面(Vol.881)に掲載しています。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。