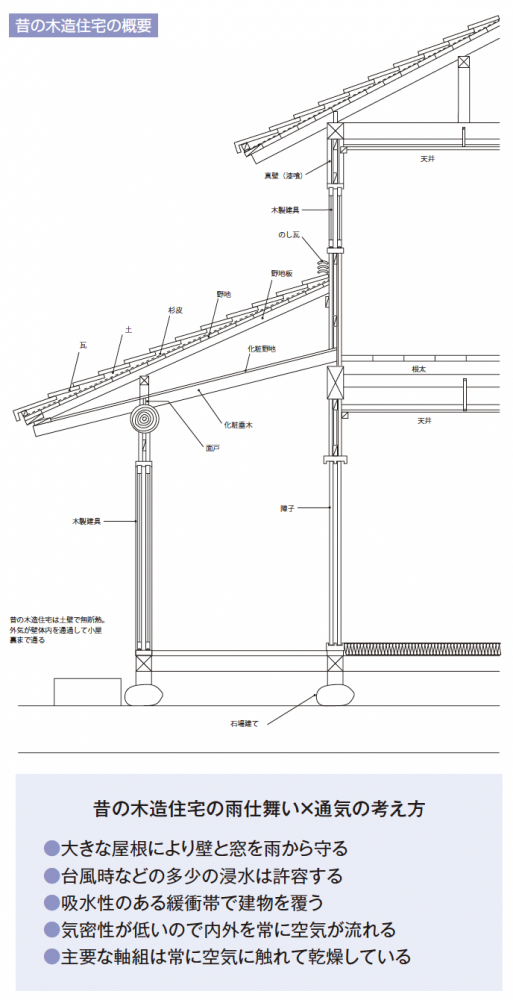

この連載では、通気と雨仕舞いの双方が絡む部位の設備施工について紹介してきた。この2つが同時に求められるようになったのは最近だ。特に「計画的な通気」は昔の木造住宅にはなかった概念や手法であり、その重要性が完全には理解されていない。

そこで、本連載の最終回はおさらいとして、木造住宅における構法(建物の構成)の変化について概説し、なぜ通気と雨仕舞いが同時に求められるようになったのか、その難しさはどこにあるのかを整理する。話を分かりやすくするために、「昔の木造住宅」の構法と「最近の木造住宅」の構法を比べ、どこが変化したのかを見ていく。

※この記事は、新建ハウジングの短期集中連載「[通気雨仕舞い]いまさら再入門」の中から、2019年9月号掲載記事をデジタル配信用に再編集したもので、掲載内容は取材時のものです。

昔の木造住宅の雨仕舞い

昔の木造住宅といっても幅が広いが、ここでは戦前(築80年程度)の建物を前提に話を進める。

昔の木造住宅といっても幅が広いが、ここでは戦前(築80年程度)の建物を前提に話を進める。

昔の木造住宅は、多少の浸水を前提としたつくりであった。屋根は垂木の上に杉板などの野地板を張り、杉皮で覆った上に土を載せて瓦を葺いた。強い雨のときは瓦の隙間などから多少の浸水があるが、土や杉板で吸水して雨漏りを起こさないようにした。

地域によっては水が入りやすい入母屋屋根が多かったが、浸水したとしても広い小屋裏があり、断熱もしていなかったので建物の耐久性には影響を与えなかった。大きな台風のときなどは居室まで雨が入ることもあったが、住まい手も現在よりおおらかに暮らしていたので、問題視することはなかった。

屋根とともに漏水の原因となるのは外壁だ。昔の木造住宅の外壁は漆喰塗りなどで守られていたが、真壁造りであるため軸組と土壁の取り合いなどから浸水しやすく、防水性はそれほど高くなかった。

軒を出すことで極力壁に雨が掛からないようにしたが、風向きや降雨量によっては軸組と土壁の取り合いなどから浸水することあった。多少の雨水は土壁や軸組で吸水されるが、大雨のときなどは室内に入り込むこともあった。

もう1つ雨漏りの原因となったのが窓周りだ。窓は木製建具と木枠で構成されているため、温湿度環境の変化に伴い伸び縮みする。シーリングなどの隙間を埋める材料がなかったことから、窓周りは常に隙間が開いた状態となる。建具の断面も最近のサッシのような排水機構は備えていない。窓や窓周辺の外壁に当たる(流れる)雨の量が増えれば、隙間から浸水することは避けられなかった。こうした事態を防ぐために、軒の出を出すことに加えて庇が窓上に設けられた。

敷地に落ちた雨水の処理も重要だ。雨水が地面に落ちると泥跳ねを起こし、外壁の下部を汚す。これを放置すると苔やカビが生えて建物寿命にも影響を与える。また地面に落ちた雨水が土を削り、建物周辺に水溜りが生じ、柱の根元や土台が腐ることもある。

こうした雨の影響を緩和するために、昔の木造住宅は床をなるべく高く取り、床下の通風を確保するようにしていた。床下を常に空気が動いていれば、多少水溜りができていても柱や土台は湿気の影響を受けにくくなる。

雨樋があれば雨が跳ねたり水溜りができたりすることを緩和できるが、昔の木造住宅では雨樋を設置していない建物も少なくなかった。雨樋は銅板製で高価であるほか、敷地内の落葉の詰まりや積雪などを考慮したためだと思われる。その代わりに犬走りに砂利を敷き詰め、軒から落ちた雨水を浸透させるなどの対策を取っていた。

このように昔の木造住宅は、完璧な防水は無理だという前提に立ち、多少の浸水があっても問題にならないように緩衝帯を設けることで雨に対処してきた。一番重要なのは大きな屋根とそこで集めた大量のの雨水を浸透できる広い敷地であった。

最近の木造住宅の雨仕舞い

同じような視点で最近の木造住宅を見てみる。最近の木造住宅は、屋根・壁を合板などの構造用面材で覆って「箱」をつくり、その上から屋根葺き材や外壁材で包んで雨水から保護する構成となっている。葺き土や土壁のような吸水性のある緩衝帯がないため、屋根も外壁も浸水を極力避けるように屋根や外壁の構法が考えられている。

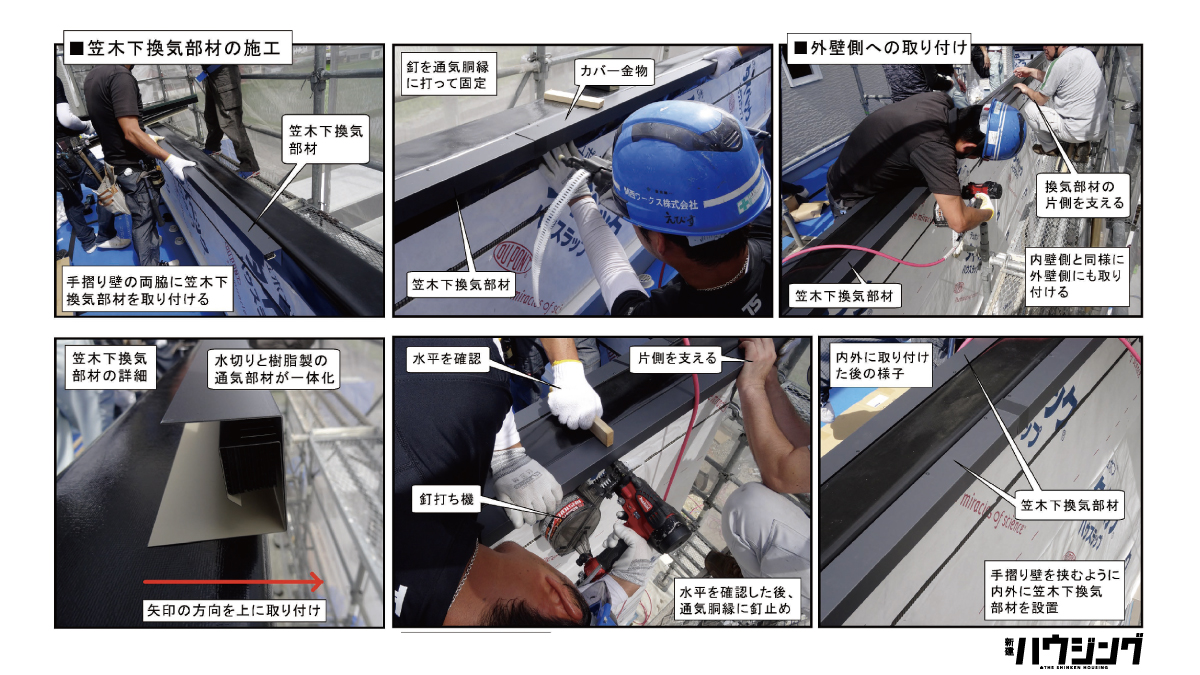

防水の考え方に大きな変化をもたらしたのが、断熱気密工法の導入だ。天井や壁、床に断熱材が敷設されるようになったことから、これまで緩衝帯として機能していた小屋裏や壁内を濡らすことができなく・・・・

【残り3785文字、写真8枚、図表25点ほか】

続きは『新建ハウジング別冊プラスワン・2019年9月号』(2019年8月30日発行)p46〜53に掲載しています。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。