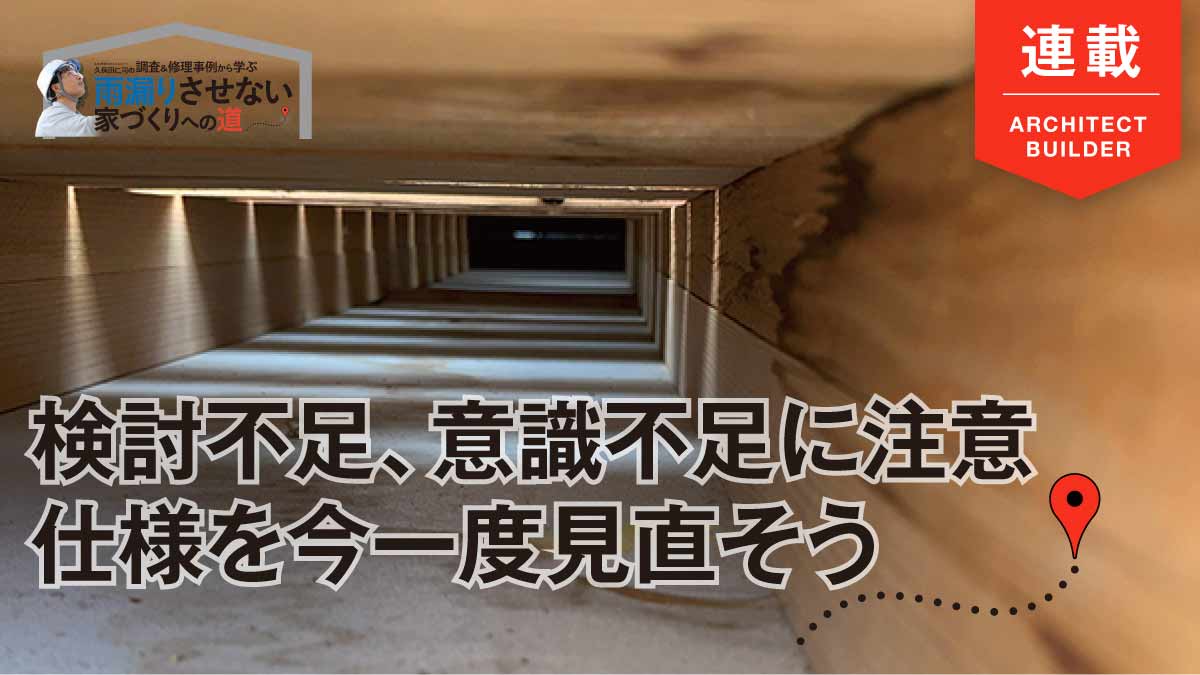

解体後にプランを再確認

契約からすぐに解体工事が始まった。前回お伝えしたようにこの建物は数十年前に大規模な増築をしている。

解体してみると、最初に建てた建物のほうは予算削減のために古材が多用されており、部材断面も揃ってなかった。断熱材は入っていなかったので壁内結露などはなく、腐食などの痛みは少なかった。

- 解体後の軸組の様子。腐食などは少なく木材の状態としては健全

- 解体直後の柱脚部と基礎の様子。柱脚の一部に腐食が見られる。増築部分の基礎はと思われるエリアはブロック基礎

- 減築部分を切り離した様子。手前は解体する

- 最初に建てた部分の壁には断熱材が入っていなかった。壁内に見えているのは外壁の鋼板の裏面

- 新しく建てた部分には袋入りグラスウールが充填されていた。結露跡などは見当たらなかった

- 最初に建てた部分の畳敷きの荒床。下部は地面だが状態は健全

- フローリング部分の床下地は合板。こちらは劣化が目立った

問題は増築したつなぎ目の屋根の部分だ。最初に建てた建物に差し掛けるように増築部分の屋根をつないでいたが、雨水が滞留するかたちになっており、野地板や垂木の腐食が進んでいた。この部分は完全なつくり直しになりそうだった。

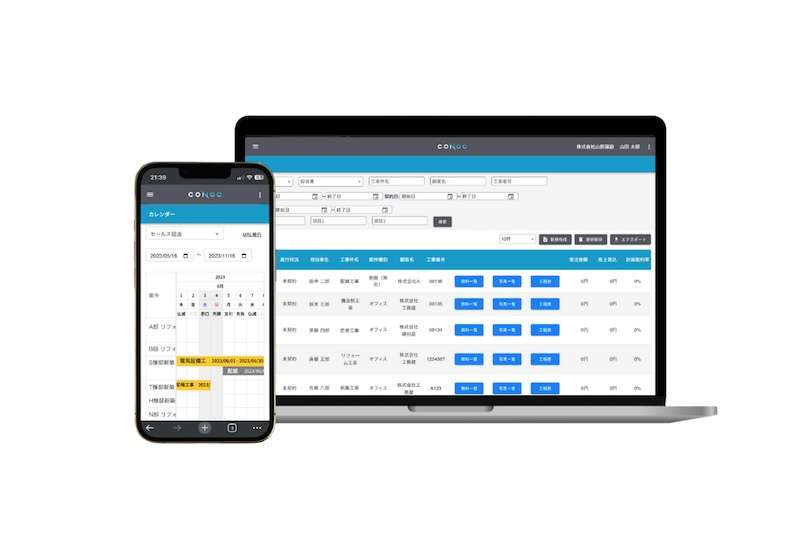

夫は仕事の関係で平日は動けないので、こうした報告はSNSのLINEが中心となった。LINEには夫婦がそれぞれの疑問点などを書き込み、質疑を行った。

そして床下地の合板や一部の施工ボードが張られたタイミングで、大沼さんは夫とともに現場で打ち合わせるように図った。妻は現場には来なかった。途中で見てしまうと感動が薄れるというのがその理由だった。同様の理由で子供も現場は見せないようにしていた。

リフォーム後の間取りがイメージしやすい状態となっていたので、間取りに関わる柱の撤去など構造的な要素について再確認した。そしてスイッチやコンセント位置などについて説明した。いくつか質問はあったが、位置変更や増設の要望は出なかった。

唯一の変更が2階の照明の位置だ。将来子供部屋として2室に仕切る予定だったが、仕切り方を決めていなかった。それによって将来取り付けるペンダント照明の位置が変わってくる。

夫は各部屋に窓が確保できる仕切り方を希望した。その場合の各部屋のセンターにも照明器具が取り付けられるように天井ソケットを配置することにした。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

![[改訂版]コンクリート構造物の電気防食Q&A](https://www.s-housing.jp/wp-content/uploads/2023/09/db442e89b62f5b22d830d9615e68f2aa.png)